Artículo publicado en Intervención y Coyuntura el 6 de septiembre de 2023

David Pavón-Cuéllar

El año de 1492 marca no sólo el inicio de la invasión europea en el continente americano, sino también el final de los ocho siglos que duró el dominio islámico en la península ibérica. Los musulmanes peninsulares quedaron sometidos a señores cristianos en el mismo año en que se abrió la posibilidad histórica de someter y cristianizar a los habitantes de América. En los años siguientes, los españoles aplicaron su conocida estrategia de conquista, exterminio, saqueo, evangelización forzada y destrucción cultural no sólo en el Ixachitlan, en el Mayab, en Abya Yala, en el Tawantinsuyo y en el Apeika, sino también en Andalucía, donde ya se conocía esa estrategia desde hacía varios siglos.

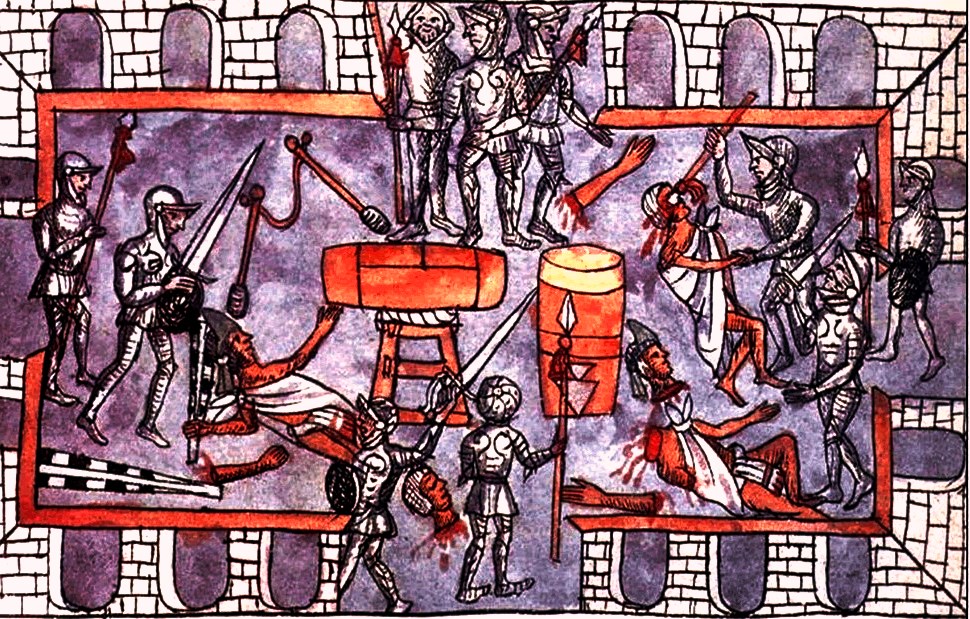

En 1500, mientras el navegante español Vicente Yáñez Pinzón y sus hombres descubrían el inmenso Brasil y de inmediato mataban o se llevaban cautivos a los primeros nativos de la región, las huestes católicas de Luis de Beaumont atacaban el pueblo andaluz de Laujar de Andarax, masacraban ahí a 3000 musulmanes que habían tomado prisioneros y de paso volaban con pólvora a por lo menos dos centenares de mujeres y niños que se habían refugiado en una mezquita[1]. Las muertes, que se acumularon en Andalucía durante el siglo XVI y que alcanzaron su clímax en la Rebelión de las Alpujarras de 1568 a 1570, fueron acompañadas por deportaciones masivas y tan sólo terminaron con la expulsión de los moriscos de España entre 1609 y 1614. Toda esta violencia fue justificada por la insumisión de los musulmanes, por su carácter indócil y refractario a la cristianización y la dominación, todo lo cual se habría puesto en evidencia en diversas revueltas que empezaron por la del Albaicín, el barrio mudéjar de Granada, en el año de 1499.

Fue precisamente en el Albaicín donde me reuní con el marxista decolonial Javier García Fernández, profesor en la Universidad de Granada, para charlar sobre las misteriosas conexiones entre las tierras americanas y las andaluzas en relación con el colonialismo español. Dichas conexiones me intrigaban y siguen intrigándome al considerar la situación tan original de Andalucía, que no sólo estuvo en el centro de la colonización española de América y de África, sino que también ocupa en Europa un lugar periférico, fronterizo entre el Sur Global y el Norte Global, y además, como hemos visto, fue de algún modo colonizada por España y sus habitantes padecieron despojos, matanzas, conversiones forzadas, amputaciones culturales y otras violencias análogas a las que sufrieron los nativos americanos. La contradictoria situación colonial de Andalucía, tan central como limítrofe y tan sujeto como objeto de la colonización, parece desplegar históricamente lo que en Latinoamérica se vive a través de las desgarradoras contradicciones inherentes a subjetividades criollas o mestizas, élites culturales o económicas y ciudades capitalinas o portuarias. Estas contradicciones, cruciales desde mi perspectiva marxista y psicoanalítica, resonaban y siguen resonando con dudas sobre Andalucía que esperaba resolver en parte al conversar con García Fernández, un autor al que había leído y que me había impresionado por su alianza del marxismo con la decolonialidad, por su tesis de una anticipación andaluza medieval del capitalismo y especialmente por su planteamiento de una continuidad entre las dos gestas españolas de la pretendida “reconquista” y el supuesto “descubrimiento”, que serían para él dos momentos de un mismo proceso de expansión imperial[2].

Es como si los castellanos, tras haber llegado al mar al terminar de invadir Andalucía, debieran cruzar el Atlántico para continuar en el otro mundo, el nuevo para ellos, lo que habían comenzado en su mundo. Las tierras americanas y las andaluzas habrían sido arrasadas por un mismo fenómeno que no se comprendería plenamente sin conocer lo sucedido en los dos lugares. Para armar el rompecabezas, necesitaríamos juntar las piezas divididas entre las dos orillas del océano.

La historia de Andalucía podría enseñarnos mucho sobre la de América. ¿No es acaso por esto que yo deseaba conversar con García Fernández? Como él mismo lo explicó durante nuestra conversación, “hay que entender las políticas de racialización de los moriscos en Andalucía para entender las posteriores políticas de racialización de los indios en América”, sin olvidar que “luego las políticas de racialización de los indios retornan a la península ibérica, repercutiendo en los moriscos”, de modo que “son procesos que se retroalimentan”. García Fernández recuerda, por ejemplo, que el emperador Carlos V “firmaba decretos contra los moriscos al mismo tiempo que firmaba decretos contra los indios”.

Los indígenas americanos y los musulmanes andaluces fueron víctimas de un mismo proceso imperial en el que García Fernández consigue descubrir el origen del capitalismo. Este descubrimiento, que sólo es posible al mirarse la historia desde el mundo hispánico y no desde el septentrional europeo, ha llevado a García Fernández a contradecir abiertamente a Lenin y a confirmar su adscripción decolonial al considerar que el imperialismo no es la fase avanzada, sino la fase previa del capitalismo. En los propios términos que García Fernández empleó durante nuestra charla, “no fue el capitalismo y luego el imperialismo, sino que al capitalismo también lo precede un imperialismo”. El precedente imperialista no es aquí obviamente el francés y británico del siglo XIX, sino el español de siglos anteriores que se desarrollará primeramente en Andalucía y luego en América.

Remontándose a la matriz imperial en la que se gestó el sistema capitalista, García Fernández retrocede hasta el siglo XIV en las tierras andaluzas invadidas por los cristianos, en las que detecta ya cuatro de las cinco condiciones que Marx consideraba indispensables para el nacimiento del capitalismo: acumulación originaria por el despojo de los habitantes musulmanes, colonos libres provenientes del norte de España, un mercado incipiente de tierras que se transfirieron de los colonos del norte a los aristócratas y una cierta circulación de capital en manos de una burguesía que nació en el contexto de la mal llamada “reconquista”. Se cumplían así cuatro condiciones. Tan sólo faltaba la quinta, la del mercado mundial, que fue cumplida con la invasión de América.

Permitiéndome intervenir en el relato histórico de García Fernández, yo sólo agregaría que las tierras americanas, africanas y asiáticas, además de asegurar la condición del mercado mundial, aportaron las riquezas necesarias para que la acumulación originaria fuera tal que diera lugar al capitalismo. El propio Marx, en un pasaje del célebre capítulo XXIV del primer libro de El capital, encontró los “albores de la era de producción capitalista” en los “factores fundamentales” de la acumulación capitalista que eran “el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros”[3]. Los pueblos, cuerpos y suelos del mundo entero debieron ser pillados, explotados y devastados para que Europa y luego Estados Unidos concentraran y acumularan el capital que necesitaban para poner en marcha la gran máquina capitalista.

Aunque el capitalismo requiriera de todo el mundo para llegar a realizarse plenamente, no por ello deja de ser un monstruoso engendro europeo. Se trata, en efecto, de algo que se gestó entre los siglos XIII y XVI en el vientre de Europa: en los Países Bajos con la ética protestante calvinista[4], en Génova y Venecia con el comercio en el Mediterráneo[5], en Cahors y en el sur de Francia con la invención del purgatorio[6], pero también en Andalucía con la invasión castellana, como lo muestra convincentemente García Fernández, ampliando así nuestro panorama cultural e histórico de la génesis del actual sistema capitalista[7]. Si el aporte de García Fernández a la cuestión es quizás el más relevante para nosotros en Latinoamérica, es porque nos revela el vínculo decisivo entre el origen del capitalismo y el violento proceso imperial comenzado con la invasión castellana de Andalucía y consumado con el colonialismo español en América.

Las experiencias históricas americana y andaluza están inextricablemente anudadas en los más diversos planos, entre ellos el subjetivo, al que atraje la conversación con García Fernández. Él me habló de “subjetividades fragmentadas, recompuestas y abigarradas” que se encontrarían tanto en Andalucía como en América Latina, que tendrían en común “la derrota, la dominación”, y que darían su tonalidad peculiar al gran ámbito que fue ocupado por el Imperio Español y que Antonio García de León y otros autores han descrito como el “Caribe Afroandaluz”[8]. Esta clase de subjetividades tendría las más diversas expresiones culturales, entre ellas dos a las que se refirió García Fernández al conversar conmigo. Una es el barroco tal como lo entienden Severo Sarduy y Bolívar Echeverría, el sobrecargado barroco latinoamericano como síntesis de contradicciones insolubles, que tendría una anticipación en el mudéjar en el que la población andalusí “construye las nuevas iglesias con el estilo de las mezquitas”. Otra expresión cultural de las mismas subjetividades estaría en bailes “explosivos y desgarradores” como “el flamenco, la guajira, el son, la cumbia, la música árabe, los tambores”, donde se percibiría “una explosión que resulta de la contención de una rabia, de un dolor que es colectivo” y que “responde a un mismo patrón, a una subjetividad de muerte, derrota, pérdida, tránsito, desgarramiento”.

Al describir cómo se expresaban culturalmente las formas subjetivas compartidas entre Andalucía y Latinoamérica, García Fernández las comparó con las culturas y subjetividades propias del norte de Europa. Realizó la misma comparación entre lo septentrional y lo meridional cuando se refirió a la visión de la historia del capitalismo, a la experiencia de la Unión Europea y a otros asuntos. En todos los casos, las palabras de García Fernández evidenciaban diferencias abismales en el interior de Europa, así como también dentro de España, que justifican en parte que pueda existir ahí un pensamiento decolonial.

Quizás el concepto mismo de un pensamiento decolonial andaluz y por tanto europeo sea juzgado como un oxímoron, como algo intrínsecamente contradictorio, por alguien que lo juzgue desde el ámbito latinoamericano. Quien tuviera semejante juicio estaría pasando por alto no sólo el colonialismo interno de amplias regiones de Europa y de varias comunidades autónomas del Estado Español, sino también la contradicción inherente a cualquier experiencia de la colonialidad, lo mismo en Europa que fuera de ella. En Latinoamérica, por ejemplo, no podemos descolonizarnos sino al contradecirnos, al contradecir lo colonial que nos constituye mediante determinaciones inescapables como el idioma portugués o castellano, la específica racionalidad grecorromana, la reflexividad individual judeocristiana, el universalismo sincrético paulino y católico, la conciencia crítica típicamente moderna y otras matrices estructurales de nuestras configuraciones subjetivas.

De algún modo somos tan europeos como García Fernández. La herencia de Europa forma parte de nosotros y no podríamos deshacernos de ella sino a costa de nosotros mismos. Para quienes aspiramos a la descolonización, contradecirnos al delatar nuestra condición también europea no significa traicionarnos al ceder a la colonialidad, sino asumirla plenamente al debatirnos contra ella.

La contradicción es la única forma lógica verdadera de la colonialidad y de la decolonialidad. Es lo que se manifiesta en lo europeo-africano de Andalucía, pero también en lo marxista-decolonial del andaluz García Fernández, quien además, como lo descubrí durante nuestra charla en Granada, tiene un lado religioso y compra billetes de lotería. Todo este barroquismo debería bastar para que se ganara la confianza de cualquier latinoamericano que desconfiara de él.

[1] L. P. Harvey, Muslims in Spain, 1500 to 1614, Chicago, University of Chicago Press, 2005, p. 36.

[2] J. García Fernández, Descolonizar Europa. Ensayos para pensar históricamente desde el Sur, Madrid, Brumaria, 2019, p. 120.

[3] K. Marx, El capital: crítica de la economía política, I, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 638.

[4] M. Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905), Ciudad de México, FCE, 2003.

[5] F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe et XVIIIe siècles, París, Armand Colin, 1979.

[6] J. Le Goff, La Naissance du purgatoire, París, Gallimard, 1981.

[7] F. J. García Fernández, Génesis del capitalismo andaluz en la primera modernidad europea (siglos XIV-XVI), Tesis Doctoral, Universidade de Coimbra, 2020.

[8] A. García de León, El mar de los deseos: el Caribe Afroandaluz, historia y contrapunto, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2016.